直到现在,每每看到帽子上鲜明的“Cal”字样,就会想起在伯克利度过的的时光。

去美国之前,那里的一切对我而言都是未知的。因为我知道,一片土地,在你真正将脚踏上去之前,无论断言什么都为时尚早。

美国是一个国际化气息非常浓厚的国家。尤其是在加州,这里的人口由来自世界各地的人组成。而华人在校园里结伴而行的情景,在UCB尤甚。

在美国吃的第一餐,就给我留下了深刻的印象。事实证明,自那以后的二十多天里,我都很难习惯当地的饮食。这个时候,我和我的小伙伴们找到了一个好去处——连锁中餐厅:Panda Express。但是不得不说,这里还是有些不错的食物,比如In-N-Out汉堡店,它诞生于1948年的加州,多年来都秉持着他们“Quality you can taste(你能尝出的质量)”的口号,不追求销量而追求几十年如一的品质,新鲜牛肉和起士的简单搭配就能让人心满意足。

在美国的街头,你会意外地收获陌生人的热情。我清晰地记得某一天,我和同伴看完棒球赛,身上还穿着奥克兰队的纪念衫,路上有两个男生非常亲昵地和我们打招呼,夸我们的T恤好看。还有一次,一个慈祥的奶奶在经过我的时候说我戴着帽子非常酷。刚开始我们会有些受宠若惊,因为我们从小就更倾向于含蓄地表达感情。我这才发现在此之前我从没有意识到的一个事实是,我们一句善意的赞美,可以为另一个人一天的好心情加分。

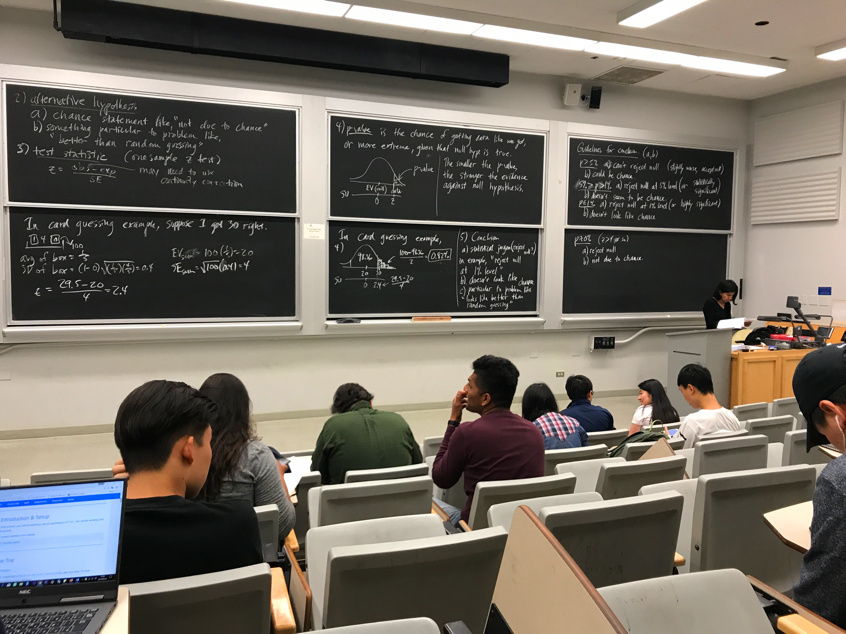

说到美国的课堂环境,想必大家多少都有些了解。就安排给我们的课程而言,上课的时候总是有同学们提问的机会,老师们也很乐于停下来为大家解决疑问。除此之外,老师也会不断抛出一些问题,这些问题往往要求多方位思考,不能只是给出那种角度单一的答案。

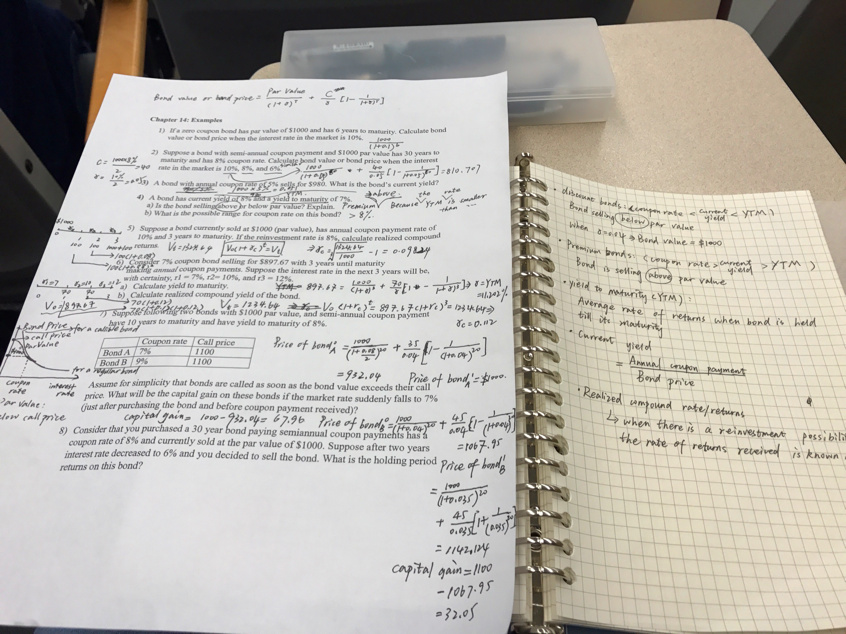

有的时候,我们也会查一查UCB的课表,去听一堂开给本校学生的课,或是泡在古堡一般的图书馆里。本校的课程中有很大一部分是开放大量旁听名额的,但有一些精英课程,比如HAAS商学院的课,就几乎不对外开放。在旁听了几堂课后,我发现这里很多教授来上课的时候穿得很随便,比如有一次上经济分析课,教授就是穿着拖鞋和沙滩裤走进来的。虽然这样,我们还是能感受到教授以及学生们的热情和严谨,一方面是因为这里的每堂课都像是头脑风暴,你需要不断思考才能跟得上教授的节奏;再者是这里的教育成本实在是太高了,一本课本就可能花掉一百多刀,如果你就读的学院是top30的商学院,一年光学费就需要9万到10万美元,这在一定程度上也让学生们更加珍惜他们的学习机会。但与之相应的,从这样的精英教学环境里走出的人才,毕业后起薪也非常之高。

除了上课,我们也参观了很多加州有名的景点。比如金门大桥,九曲花街,艺术宫,渔人码头,还有一些有趣的小镇。和几年前去英国时的体验不同的是,虽然大家都很喜欢住在乡下,但是英国的房屋总是比较简单的白墙黑顶,但是在美国,一路上会看到五颜六色的房子,别有一番情趣。

美国之行接近尾声时,我们在硅谷度过了充实的一天。第一站是Intel Museum,一进入大门就置身于明快的蓝色之中——而展品,从4004微处理器,到大家耳熟能详的奔腾系列处理器,以及最新的Nehalem处理器,都见证了Intel的成长历史。在二进位码和数位变革还有半导体科学展区,都有一些易于操作的小游戏帮助参观者理解其中蕴含的规律。第二站去了NASA Ames Research Center,展厅里展示的航天飞机轮胎、同温层红外天文观测台模型以及仿真宇宙空间站的一部分舱体都吸引着大家的目光。我们还去了斯坦福大学,领队的小姐姐跟我们逗趣说UCB和Stanford一直是对头。UCB是一所公立的学校,而Stanford是私立的,在美国,私立学校总是能比公立学校有更猛的发展势头,然而UCB在全美公立学校里排名第一,实力也与Stanford不相上下。这两所学校的风格迥异,让人不禁想到《哈利波特》里格兰芬多和斯莱特林这两所学院。前者富有热情,是勇敢和冒险的象征;后者则充满着进取的野心和贵族气息,审时度势,重视荣誉。午后,走在Google的小径上,我看见有的员工骑着Google特制的自行车经过,还有的正在道路两旁的休息区享用他们的午餐。不论是在硅谷还是UCB,你总是能近距离接触到这些优秀的人,你看见他们从你身旁走过,向你投来善意的微笑,于是你暗暗下决心,要像他们一样,成为脱颖而出的那个人。

到分离时,我总是想起《麦田里的守望者》结尾的那句话:“你千万不要跟任何人谈论任何事,你只要一谈起,就会想起每一个人来。”我想起第一天随机分组后大家拿着地图在校园里玩The Amazing Race(拿着地图根据谜题寻找UCB的多个地点并和队友合照作为证据),那天意外获得第一的惊喜;想起和大家一起在课堂上想到有趣的“胖人发电”项目;还想起和大家一起隔海遥望着旧金山,在咸咸的海风里开烧烤party……每一个人和发生的每一件事,都让这四周的时间变得异常难忘。

Berkeley,再会。